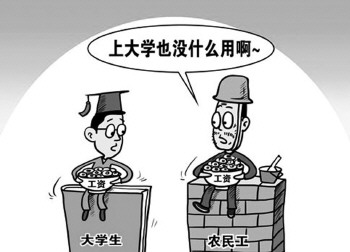

近日,一则“武大女硕士感叹年薪仅5万元,甚至不如农民伯伯”的网帖在社会上引起热议。读书到底有没有用?这是一个值得深思和探讨的问题。

当希望通过文凭来“一站式”解决问题的愿望变得越来越难以实现的时候,“读书无用论”就沉渣泛起了。

每年的三四月份都是大学生毕业求职的高峰期,近几年来,在招聘市场出现了这样两种引人注目的“怪”现象:一是在大学生内部,出现了学历与就业率“倒挂”的现象,即学历越高就业率反而越低,整体来看就是研究生不如本科生,本科生又不如大专生;另一方面,在大学生与农民工之间,尤其是跟具有一定技术能力的农民工相比,大学生获得的起始薪酬水平逐渐被赶上甚至被超越。

如果就此得出“受教育水平越高,获得的回报反而越低”的结论,则显然属于一种以偏概全、只见其表未究其里式的主观臆断——事实上这几乎是一个伪命题。首先,研究生的就业率之所以不如本科生,而本科生又不如专科生,一个最主要的原因是他们之间对于薪酬的期待值和接受程度是不同的。学历越高,意味着在受教育上所付出的时间和金钱越多,也就是说沉没成本越大,自然会要求更高的回报。而对于用人单位来说,在能够满足需求的情况下,自然也是希望付出的薪酬越少越好。由此,学历越高,双方的诉求相悖程度就越高,也就更不容易达成契约,反映在就业率上也就越低。至于大学生与农民工的对比,则更站不住脚。首先,获得较高薪酬的农民工只占很小比例,并不具有普遍性;其次,在工作环境和工作强度上,农民工付出的代价要远比多为从事办公室工作的大学生为高;再次,就能够获得的各种社会保障和工作稳定性而言,农民工与大学生同样相差甚远。

但即便是这样,社会上还是逐渐兴起了一股新的“读书无用论”的潮流。尤其是在农村地区,越来越多的孩子自己选择或被父母逼迫辍学进城打工。“读书有什么用?上大学有什么用?毕业了还不是找不到好工作,倒不如早早打工”,这是他们的典型心态。诚然,我们的社会中确实存在着“拼爹”“萝卜招聘”等各种不公正的现象,但这却并不能反证读书或者说受教育,在提升个人能力、改变个人命运方面就是毫无用处的。那么,这一波的“读书无用论”在根本上针对的又是什么呢?

中国有着漫长的通过科举考试选拔官员的制度来促进社会纵向流动、保持社会稳定和活力的历史,在此期间,中国的读书人基本上都是遵从“读书——考试——做官”的顺序来改变个人命运和实现人生价值的。在这种模式下,中国人读书的目的性极强,而伴随“做官”所带来的巨大政治、经济利益也足以激发人们读书、学习的热情。但同时,这种程序化的模式也存在着严重的弊端,即人们对待读书的态度往往太过急功近利化,进而滋生出“读书无用论”——如果不读书就能获得政治、经济利益,或者读了书却无法获得政治、经济利益,那还有必要读书吗?最早子路便说过:“有民人焉,有社稷焉,何必读书,然后为学?”(人民、土地、粮食都有了,就没有必要读书了)。

旧时代人们读书是为了获得“做官”这一一劳永逸的结果(做了官就意味着什么都有了),新时期在大学录取率还比较低的时候,文凭取代了做官的这一作用(拥有文凭也就意味着好工作或所谓“吃公家饭”)。但随着高等教育的日益普及,过去的精英式教育逐渐变成一种大众化教育,文凭的含金量大大降低,人们已不可能像过去那样只需按照既定程序就能一劳永逸地解决问题,而是必须面临一个开放且不断变化着的市场。这本来是读书回归其本质——使个人的修养、能力得到提升和扩展——的好时机,但遗憾的是,不仅我们的教育体系还没有充分体现这一点(更注重学生的考试而不是能力),就整个社会来说,固守着希望通过“读书——考试——文凭”来“一站式”解决问题观念的人依然很多。而当这种愿望变得越来越难以实现的时候,“读书无用论”就沉渣泛起了。因此,要想彻底根除“读书无用论”,就必须扭转对于读书所存在的过于急功近利的态度,而应把读书的“功用”放大到人生的各个方面(物质的和精神的)和拉长到人生的各个时期(个人的长期发展),那样我们就会发现:读书,在任何时候都是有用的。