《教学月刊》主编邢佳立老师——讲座有感

今天张明臣运河特级教师工作室,邀请了《教学月刊》的邢佳立老师为我们开展了专题讲座。满满干货,让我收获颇丰!

刑老师给我最大的启发,就是利用底层逻辑思考问题,这样会使我们的认识更加深刻,有利于我们锚定下一步的方向。

举个通俗的例子“为什么评职称必须要求有教科研成果?”如果仅从表象来看,我们可能认为“就是一个条件杠杠,为了便于筛选”。这样会使我们进入科研误区——为了写而写,为了评而写。刑老师并没有批判这种“功利”的科研,她只是进一步启发我们,如果从底层逻辑来思考这一要求的原因。教育行政部门或者政府肯定不是为了“刷人”这么简单方式制定制度,我们的上层制度必定有相应的思考。从教育行政部门的底层逻辑来思考,教科研的目的是希望老师能用教科研的方式推动思考与研究,用研究辅助教学。那么从这个逻辑,去确定教学论文的出发点就很好理解了:解决教育教学中的问题,真正辅助教学。

以下是我感触最深的,总结如下(由于刑老师讲得点很多,所以我的记录有些碎片):

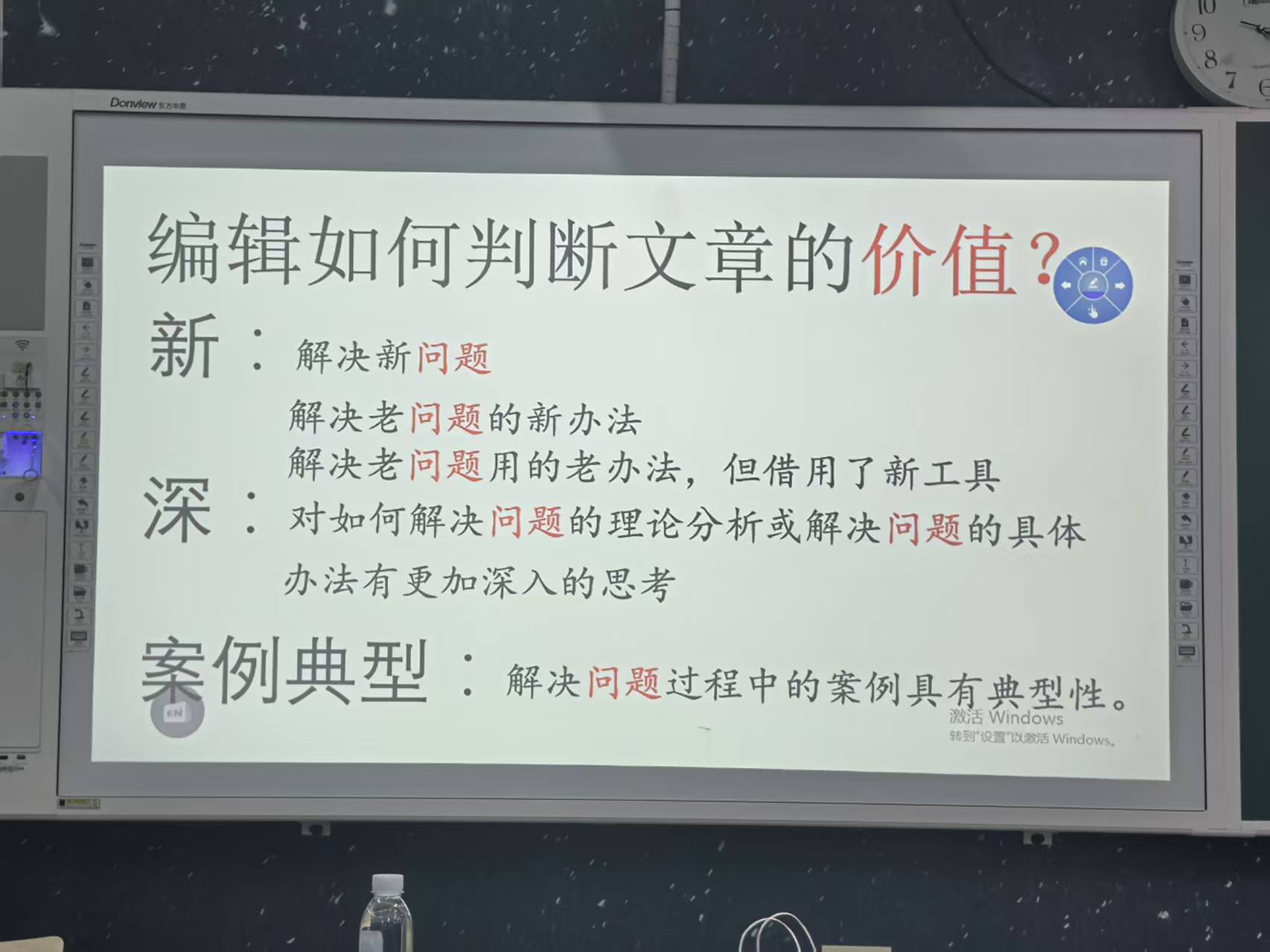

一、什么是有价值的文章?

能解决问题的,能解决谁的问题?能解决教育教学中的问题。

二、高质量的文章有什么特点?

价值大、结构对、语言好、形成难。前几个好理解,所谓形成难就是有实践的,真做研究的,需要一个形成过程。

三、当前的误区:

1.学习优秀论文或科研成果时,本末倒置。只追求形式上的统一,缺忽视文章最核心的,那就是价值。文章的形式,排版等等,都是为文章的价值服务。

2.实际上期刊上没有什么绝对的“禁忌词”或格式要求。比如:笔者,本文。期刊的目的是,希望文章能站在读者角度,具有客观性。只有能够流畅表达,解释清楚,还是可以用的。

3.真佛只说家常话!切勿“造词”或故作高深。文章的目的是让人看懂,帮助他人解决问题。越能简洁,清晰的表达,则更好。

四、科研评审与期刊发表的不同:

我们当然希望自己教科研成果获得更高奖次,亦或是中稿率提高,这是人之常情。当我们用评审专家或期刊编辑的底层逻辑思考,会发现很大不同。

1.科研评审:论文是给评审专家的,要注意评审专家的思考逻辑。

成果的奖次除去文章的内在价值,还与评审专家以及同时送审的其它成果情况有关。比如当前研究热点,或者是评审专家的研究倾向,都会影响奖次。站在评审专家立场,可能还要考虑学科或地区的均衡性等。评审的范围可能是区一级,市一级,区域覆盖范围不会太大。在评审时,不是会特别看用词,基本读一遍凭感觉顺不顺。评委比较喜欢看图表的,能够快速压缩阅读时间。所以图表要可读性强,帮助评审专家快速读懂你的意思。

2.期刊发表:期刊是给编辑的,要想着编辑的思考与审稿逻辑

此时站在期刊编辑的底层逻辑上看,期刊刊登的文章是面向全国读者,而编辑就是读者代表。所以此时更看中价值,故研究的时效性很重要(老的、别人研究过的不够)。其次编辑对文章的用词很严格(因为刊面有成本,一篇大概4千~5千字),逻辑的严密性要求也更高。编辑不喜欢看图表的,图表越少越好。(因为编辑处理图表是很麻烦的,不仅要看图片与文章表述是否统一,还要看图片内有无错误。包括少放学生活动照片)

五、最后,鼓励老师们或者一个团队,能够确定一条研究主线,顺着研究下去。研究五年、十年甚至更久,那更会有价值。(以基础教育国家级一等奖成果为例,很多都是十几年、几十年的研究)。

-

-

WechatIMG330.jpg

(, 下载次数:0)

(2025/4/24 21:45:10 上传)

-

-

WechatIMG328.jpg

(, 下载次数:0)

(2025/4/24 21:45:10 上传)