基于概念构建和思维能力协同发展的教学设计

——观沈晓英《给动物分类》一课有感

新课标(2022版)更加关注进阶式的学习目标,更加注重对大概念教学内容的整合优化,更加注重高阶思维培养等,在新课标的指导下,如何用好“旧”教材,成为一线教师教学重点。事实上,科学教学的重要目的之一就在于促进概念的有效建构。但是概念的建构并不是对于概念中的文字的记忆,而是在思维中去建构,其本身就是一个思维活动的过程。教师应立足于概念建构和思维能力协同发展来展开设计和实施教学。我结合《给动物分类》一课,谈谈基于概念构建和思维能力协同发展的教学设计。

《给动物分类》是一年级下册《动物》单元的第6课。本课将尝试引导学生对前5课认识和研究的动物进行分类练习。分类是认识事物的基本方法,在认识和观察、研究了一定数量的动物后,对动物进行分类,既可以促使学生认识动物的多样性,还可以帮助学生更细致地观察动物的特征,加深对分类对象特征的认识。按照鸟类、昆虫、鱼类等标准分类是3~4年级的学习目标,因此这节课的分类练习不是动物形态学上的分类,而是以前5课学习和认识的动物为研究对象,由学生自主确定分类标准,进行分类练习活动,重点在于培养学生的比较、辨别和归类能力。在分类的过程中,学生运用前面对动物形态观察时的发现,同时也是对动物特征的再一次观察、认识和提升。观摩了沈晓英老师的名师课堂后,我将从以下三个方面例谈听课收获。

一、丰富材料结构,发展科学思维,揭示科学概念

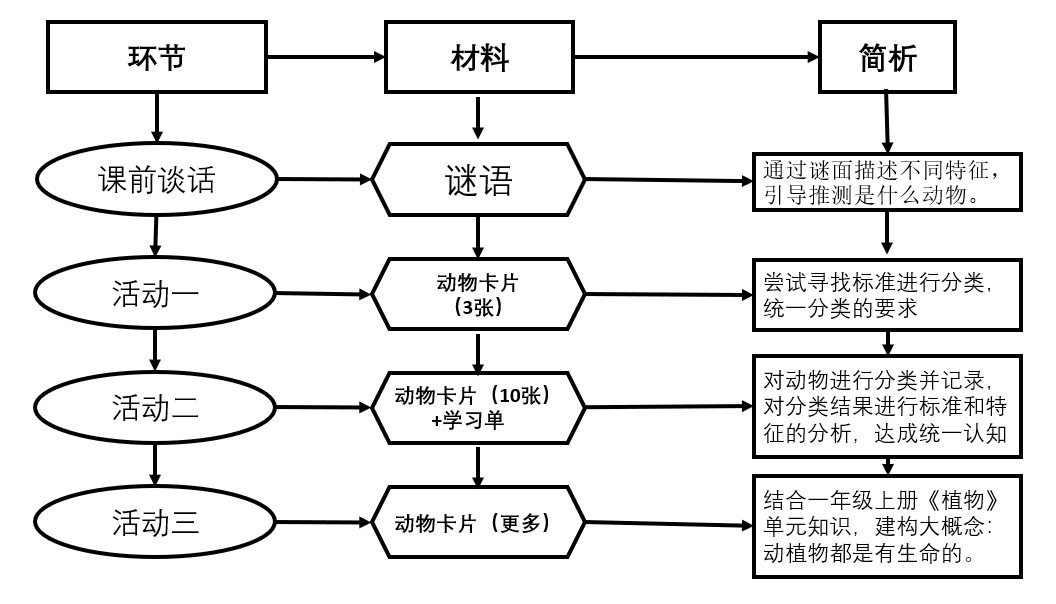

一套好的材料成就一节好课。好材料往往具有结构性,即通过操作材料揭示自然现象间的某种关系。利用材料丰富的结构性,它是发展思维揭示科学概念的最基本的保障。我所理解的材料,并不仅仅是可以触摸的实验材料,还包括幻灯片,学习单等材料载体。例如在本节课的材料,沈老师运用了丰富的实验材料以达成进阶的探究活动,梳理如下:

从依据特征猜动物(谜语),到3种动物寻找分类标准,再到运用不同的分类方法给10种动物,最后到植物和动物的区分以及生命体到非生命体的辨别,从而逐渐建构科学概念。

二、开展多维交流,发展科学思维,升华科学概念

科学课的探讨形式主要是在教师的组织下师生交流对话,这样的课堂很容易演变为师生一对一的对话,交流效率低,学习效果差。在思维课堂中,需要教师创设有层次的多维研讨,教师适时将学生的问题抛给其他同学,引导大组间的生生交流,让学生有思考的机会和空间。《给动物分类》虽然是一年级的课堂,但是沈老师的研讨环节非常注重生生间的交流。挑选一个片段分析如下:

关于在“会不会飞”这一分类标准下,鸡会不会飞,学生起了争执。

师:鸡会不会飞呀?

生:会飞的和不会飞的……

生:鸡会飞的,因为它有翅膀。

生:因为鸡不会飞得很高,所以它不会飞。

生:因为它刚飞起来就要掉下来了,所以我们认为它不会飞。

生:我外婆家就养了一只鸡,有一次它一下子就飞到了树上。

生:我在电视上看到过飞鸡,飞得很高很高。

生:我在奶奶家看到鸡,踢了一脚它飞到了椅子上。

师:小朋友们认为会飞的有理由、认为不会飞的也有充分理由。沈老师也觉得判断鸡会不会很困难,所以请老家的亲人拍了视频,还查了词典和辞海,里面是这样定义的,鸟类或虫类等用翅膀在空中往来活动。

教师出示视频。

师:如果你的后面来了一只老虎,你怎么做?

生:跑,逃等。

师:鸡呢?就会用飞的方式来保护自己。按照现在的证据,我们把鸡放在会飞里。我们也可以寻找更多的证据证明它不会飞。

在这一教学环节,沈老师先请学生说想法。学生结合科学观察(有翅膀;飞不高)以及生活经验(电视中,平时所见)等方面,充分表达自己的看法。大家各执一词,一时间无法明确。此时,沈老师出示《辞海》,给“飞”,下了一个科学准确的定义,再结合老家拍摄的视频,让学生直观看到“鸡会飞”这个现象,最后通过受到刺激才会产生一些平时难以看到的行为做解释,完善了“平时看到的鸡不会飞,但是在一定的需求下,鸡会飞”的概念认知。其实,鸡会飞还是不会飞这个结论并不是最重要的,在生生以及师生思辨的过程中,学生运用生活经验,解释表达自己的想法,又根据新的认知经验更正或完善自己的初始想法,发展了科学思维。

三、把握课堂生成,推进科学概念与科学思维的协同发展

一节精彩的好课,不仅仅是设计得好,更要求教师把握学生的生成,基于学生动态的学情,构筑科学概念与科学思维。我一直很喜欢沈老师的课,面带微笑,语气亲和,对于孩子的爱溢于脸上。此外,沈老师也有很强的课堂掌控能力,当听到下面学生有异议时,她说“我听见下面有许多声音,你们在说些什么呀?”“你们还在说什么呀?”,当学生错把老虎说成狮子,被其他同学当众指出,沈老师马上道歉说:“怪沈老师,图片有点小,但是他描述特征时,你们有没有听清楚?说得特别棒!”把错误归到自己身上,同时指出学生的优点,保护了一年级孩子的科学好奇心以及科学兴趣。当有一个孩子说在课外书上看到“蛤蜊是昆虫”时,沈老师没有马上指出其错误,而是让这个孩子第二天把课外书带来,给同学们展示。多么美妙地生成啊!即种下了“用证据和事实说话的种子”,又巧妙地结束了本次交流活动。而在本节课的最后,在面对多种多样的生物以及非生物时,沈老师是这么说的:“我们的世界因为有了这些有生命的物体而变得丰富多彩,当然,没有生命的物体也有它的价值。”为学生的世界观发展起着积极的作用,促进了学生科学概念与科学思维的协同发展。

当然,我对本节课也有一点改进的想法:在活动三中,沈老师设计的听音辨物环节,学生以小组为单位,将10种动物全部正面向上,同到一种信息后,将符合的动物反面。老师分别报了四个信息“四条腿”“有壳”“有翅膀”“有触角”,符合这些条件的动物逐一被反转,最后留下了河鲫鱼,这个环节的目的是以游戏化的方式,让学生区分动物之间不同的特征。但是我在看的过程中,觉得特征和特征之间的关联不明显,也没有更好地发展学生的思维。我觉得可以做稍微做一下修改:将10种动物全部正面向上,同到一种信息后,将“不”符合的动物反面。例如“没有腿”、“生活在水中”、“没有壳”,通过这样逐一排除,逐渐聚焦到“河鲫鱼”上,在排除的过程中,学生会发现,越到后面留下的生物共同点越多。促进学生分类思维的发展,促进不同的生物之间有不同特征的科学概念。